25 Agustus 2025

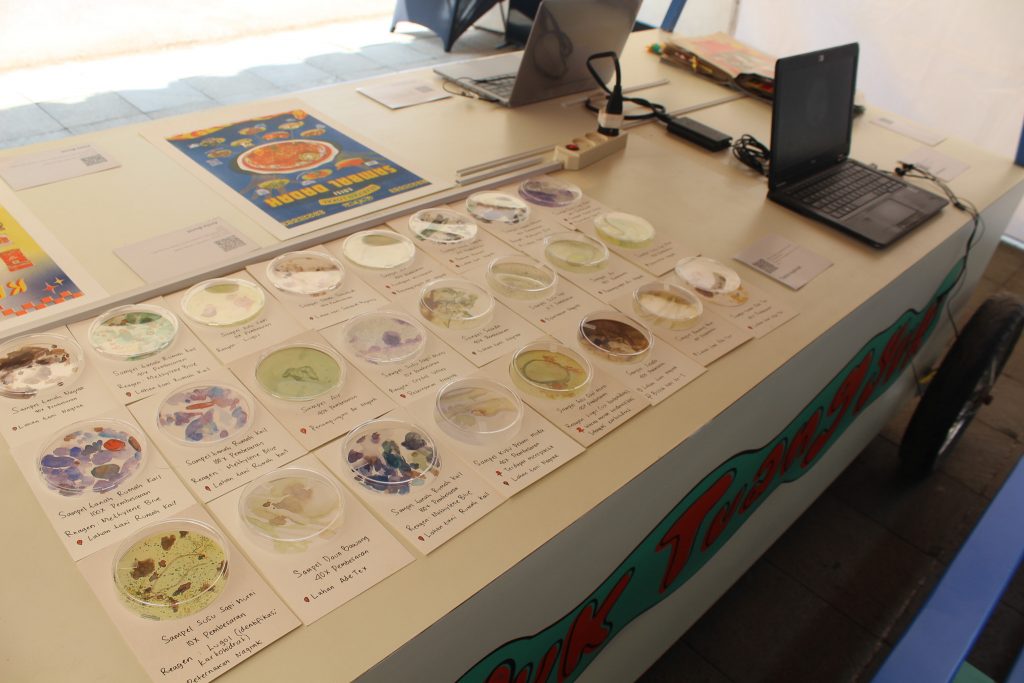

Selain diskusi dan peluncuran buku, publik juga dapat menikmati pameran karya hasil residensi yang memperlihatkan bagaimana praktik seni menjadi cara untuk menyuarakan pengetahuan, membuka perspektif, dan membangun dialog.

Diseminasi pengetahuan ini menjadi momen penting dalam rangkaian program Residensi Seni Simpul Pangan dalam Program Urban Futures. Bertempat di Pendopo Wali Kota Bandung, kegiatan ini menghadirkan kembali para seniman, host, kurator, pelaku pangan, serta masyarakat luas dalam sebuah ruang berbagi yang setara.

Residensi sendiri berlangsung sejak November 2024 hingga Januari 2025. Program ini dikuratori oleh tim Serrum, yaitu Anggawedhaswhara, M. Rico Wicaksono, dan Moch Hasrul Indrabakti, yang bersama-sama mendampingi empat seniman: Anita “Bonit”, Tsabita Aqdimah, Gilang Mustofa, dan Radni Thiemann Beelt. Selama dua bulan penuh, para seniman mengeksplorasi berbagai persoalan dalam rantai pangan kota Bandung—dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan—dengan pendekatan artistik yang berpijak pada riset dan kolaborasi lintas peran.

Diseminasi ini bukan hanya soal presentasi karya. Ia menjadi ruang temu lintas pengalaman, menghadirkan sesi diskusi terbuka yang dipandu oleh Wacil Wahyudi, di mana seniman, host, dan pelaku pangan berbagi temuan dan refleksi dari empat lokus residensi. Diskusi ini memperlihatkan bagaimana residensi seni dapat menjadi medium untuk memahami kompleksitas isu pangan secara kontekstual dan mendalam.

Acara ini juga menjadi penanda peluncuran buku Cerita Sebelum Makan: Residensi Seni Urban Futures, yang merangkum proses, narasi, dan pembelajaran selama residensi berlangsung.Acara diseminasi ini tidak berhenti pada presentasi karya semata, tetapi membuka ruang temu lintas pengalaman. Sesi diskusi dipandu oleh Wahyudi “Wacil” , seorang anggota Serrum yang berprofesi sebagai guru seni dan berpengalaman terlibat dalam banyak program edukasi publik berbasis seni, memungkinkan seniman, host, dan pelaku pangan untuk berbagi temuan serta refleksi dari empat lokus residensi. Melalui percakapan yang hangat dan terbuka, muncul beragam perspektif mengenai bagaimana seni dapat menjadi medium untuk memahami kompleksitas isu pangan secara kontekstual dan mendalam.

Selain seniman dan kurator, acara ini juga dihadiri oleh para host residensi, yaitu Gari Nurrachman dan Aziz Kurniawan, yang berbagi pengalaman tentang apa yang mereka pelajari dari cara seniman bekerja. Aziz, misalnya, mengaku mendapatkan pandangan baru dari cara Gilang menggali informasi. Jika biasanya ia menggunakan metode formal seperti wawancara dan kuesioner yang sering membuat narasumber kaku dan tertutup, justru pendekatan Gilang yang lebih santai—sekadar nongkrong, basa-basi, atau menanyakan hal sederhana seperti bagaimana cara agar bisa berjualan di pasar—membuat para pedagang jauh lebih cair dan terbuka, sehingga banyak informasi penting mengalir begitu saja. Sementara Gari mengaku kaget melihat metode kerja Tsabita yang tampak begitu acak dan spontan, namun pada akhirnya tetap sampai pada inti yang ia cari. Dari pengalaman itu, keduanya sama-sama menyadari bahwa cara kerja seniman bisa membuka perspektif berbeda tentang bagaimana membangun kedekatan dan mendapatkan pengetahuan dari masyarakat. Satu host lainnya, Galih Jatu Kurnia, berhalangan hadir dalam acara ini.

Salah satu momen yang menarik adalah ketika seorang audiens bertanya: siapakah musuh utama bagi seniman yang menghambat ketahanan pangan kota Bandung? Pertanyaan ini memunculkan jawaban yang beragam. Gilang menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada musuh, sebab isu pangan bukan tentang mencari lawan, melainkan tentang memahami bahwa setiap pihak memiliki celah kritiknya masing-masing. Radni sependapat, bahkan menambahkan bahwa walaupunkalaupun harus ada musuh, mungkin diri sendirilah musuh terbesar yang perlu dihadapi. Tsabita justru menantang audiens untuk menentukan musuhnya masing-masing. Sementara itu, tim kurator menjelaskan bahwa sejak awal proyek ini memang tidak berangkat dari logika mencari musuh, melainkan upaya untuk menemukan titik temu dari keempat rantai pangan yang direpresentasikan selama residensi.

Dalam refleksi yang lebih luas, kurator menekankan bahwa aktivisme pangan bukan hanya milik mereka yang berlatar belakang keilmuan pangan, melainkan juga milik siapa saja, termasuk seniman. Seni, dengan caranya sendiri, memiliki kekuatan untuk menjadi produk pengetahuan yang tidak hanya memindahkan informasi, tetapi juga mentransfer rasa. Kemampuan untuk membangun rasa inilah yang dianggap penting dalam membentuk karakter dan kesadaran yang lebih baik terhadap isu pangan.

Selain seniman dan kurator, acara ini juga dihadiri oleh para host residensi, yaitu Gari Nurrachman dan Aziz Kurniawan, yang berbagi pengalaman tentang apa yang mereka pelajari dari cara seniman bekerja. Aziz, misalnya, mengaku mendapatkan pandangan baru dari cara Gilang menggali informasi. Jika biasanya ia menggunakan metode formal seperti wawancara dan kuesioner yang sering membuat narasumber kaku dan tertutup, justru pendekatan Gilang yang lebih santai—sekadar nongkrong, basa-basi, atau menanyakan hal sederhana seperti bagaimana cara agar bisa berjualan di pasar—membuat para pedagang jauh lebih cair dan terbuka, sehingga banyak informasi penting mengalir begitu saja. Sementara Gari mengaku kaget melihat metode kerja Tsabita yang tampak begitu acak dan spontan, namun pada akhirnya tetap sampai pada inti yang ia cari. Dari pengalaman itu, keduanya sama-sama menyadari bahwa cara kerja seniman bisa membuka perspektif berbeda tentang bagaimana membangun kedekatan dan mendapatkan pengetahuan dari masyarakat. Satu host lainnya, Galih Jatu Kurnia, berhalangan hadir dalam acara ini.

Salah satu momen yang menarik adalah ketika seorang audiens bertanya: siapakah musuh utama bagi seniman yang menghambat ketahanan pangan kota Bandung? Pertanyaan ini memunculkan jawaban yang beragam. Gilang menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada musuh, sebab isu pangan bukan tentang mencari lawan, melainkan tentang memahami bahwa setiap pihak memiliki celah kritiknya masing-masing. Radni sependapat, bahkan menambahkan bahwa walaupunkalaupun harus ada musuh, mungkin diri sendirilah musuh terbesar yang perlu dihadapi. Tsabita justru menantang audiens untuk menentukan musuhnya masing-masing. Sementara itu, tim kurator menjelaskan bahwa sejak awal proyek ini memang tidak berangkat dari logika mencari musuh, melainkan upaya untuk menemukan titik temu dari keempat rantai pangan yang direpresentasikan selama residensi.

Dalam refleksi yang lebih luas, kurator menekankan bahwa aktivisme pangan bukan hanya milik mereka yang berlatar belakang keilmuan pangan, melainkan juga milik siapa saja, termasuk seniman. Seni, dengan caranya sendiri, memiliki kekuatan untuk menjadi produk pengetahuan yang tidak hanya memindahkan informasi, tetapi juga mentransfer rasa. Kemampuan untuk membangun rasa inilah yang dianggap penting dalam membentuk karakter dan kesadaran yang lebih baik terhadap isu pangan.

Sebagai penutup, diskusi ini menghasilkan sejumlah temuan dan masukan yang dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus referensi untuk kegiatan dan advokasi ke depan. Pertama, isu pangan kota tidak bisa dipandang tunggal, melainkan harus dilihat sebagai jejaring persoalan yang saling terkait, mulai dari produksi hingga konsumsi. Kedua, pendekatan seni mampu membuka pintu dialog lintas peran, menghadirkan bahasa yang lebih cair untuk membicarakan persoalan yang sering dianggap teknis—misalnya tentang mekanisme distribusi pangan, cara kerja pertanian, cara penanganan limbah, atau berbagai regulasi yang menaungi sistem pangan. Hal-hal yang biasanya terdengar kaku dan penuh angka bisa diurai dengan lebih hangat melalui medium seni, sehingga tidak hanya dipahami secara logika, tetapi juga dirasakan secara emosional. Ketiga, pentingnya membangun rasa kepemilikan bersama terhadap isu pangan—bahwa ketahanan pangan adalah urusan semua orang, entah seorang ahli gizi, seniman, orang tua, maupun orang muda. Di antara peran itu, orang muda menempati posisi penting karena mampu menjembatani bahasa teknis dengan bahasa sehari-hari sekaligus membawa energi segar untuk merawat keberlanjutan pangan kota. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa seni tidak hanya memperluas cara pandang, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk menggerakkan aksi kolektif di masa depan.Acara diseminasi ini sekaligus menjadi penanda peluncuran buku Cerita Sebelum Makan: Residensi Seni Urban Futures, yang merangkum proses, narasi, dan pembelajaran dari perjalanan residensi. Meski Anita Bonit tidak dapat hadir secara langsung, keterlibatannya tetap terwakili melalui presentasi kurator.

Program residensi ini terselenggara atas kerja sama antara Serrum dan Simpul Pangan.